2013年03月04日

百合だからコラム百本 第9回 絵が「わかる」こととフェティシズム

昔、戦前戦後の少女雑誌を調べていたら、手塚治虫の少女クラブ版『リボンの騎士』第1回(1953年)に遭遇しました。

あのときの感触を無理やり言葉にすれば、「神を見た」となります。掲載誌の他のページとは、文明レベルが数段違います。いつか、掲載誌ごと復刻すべきでしょう。もっとも、国会図書館でスキャンされて公開されるほうが早いとは思いますが。

この隔絶ぶりを、別の絵で喩えるなら、

↑『リボンの騎士』のページ

↑『リボンの騎士』以外のページ

くらいの開きがあります。

手塚治虫の衝撃を言い尽くすのはもちろん不可能なので、ここでは焦点をひとつに絞ります。「フェティシズム」です。

「『リボンの騎士』以外のページ」として挙げた例の絵(アン・ブーリンの肖像画です)を、もう一度ご覧ください。真珠のついた髪飾りの形が不自然だとか、目の描き方が手抜きだとか、いろいろ文句をつけたくなることでしょう。が、ともあれ、アン・ブーリンがどんな顔をしていたかはわかるように描けている、とは思いませんか。

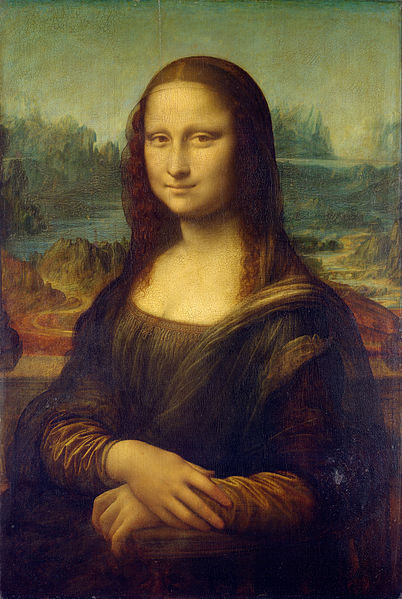

「わかる」――おそらくはそれこそが、この絵に求められていた機能だったのでしょう。顔の特徴を描くため、万人に共通の特徴的でない部分は描かれません。真珠のついた髪飾りの形が不自然なのは、それが栄華のしるしであり、視覚的事実を映すものではないからです。なお『モナ・リザ』は、そういう意味で「わかる」ことを求められずに描かれた絵だった、ということも、言い添えておきます。

絵画は、ほぼ常に、なんらかの意味で「わかる」ことを求められます。描かれた当時はどんなに「わかる」絵でも、なにが「わかる」べきなのかがわからなくなれば、「下手で手抜きな絵」になります。

1953年の『少女クラブ』に話を戻すと、『リボンの騎士』以外のページも、「わかる」という点では申し分のないものでした。そして、「わかる」だけでは、絵は十分ではありません。善悪と利害をわきまえた「立派な人」であるだけでは、人間は十分ではないのと同じように。

手塚治虫の絵が「わかる」以上のものになった原動力のひとつが、フェティシズムです。

ここでは仮にフェティシズムを、「性的主体から物理的に切り離された物体に性的に思い入れること」としておきましょう。手塚の造形や描線には性的な思い入れが感じられる、とはよく聞く話ですが、少女クラブ版『リボンの騎士』にはそれが特に顕著に感じられます。手塚にはフェティシズムを匂わせる作品が数多くありますが、手塚の絵自体が「性的主体から物理的に切り離された物体」であるように見えます。

さて百合とフェティシズムですが、今のところ相性がよくないように見えます。

近年の作としては、吉富昭仁『しまいずむ』が真っ先に思い浮かびます。『しまいずむ』の作風がかなり特異なものであることは論をまたないでしょう。玄鉄絢はしばしばフェティシズムをモチーフにしますが、これも私の目には奇異に映りますし、作品全体にそぐわない部分のように感じます。

漫画の神様を神様たらしめた原動力のひとつと相性が悪い、というのは嬉しい話ではありません。かといって、『しまいずむ』の作風が特異なものでなくなる日が来るとも思いません。

なぜ百合はフェティシズムを扱いかねているのか。

正面切った「恋愛」とフェティシズムの食い合わせが悪いからです。そしてここには、現在の百合が直面すべき難題があるように思います。

長くなったので次回に続きます。なお(略)