2013年04月29日

百合だからコラム百本 第17回 罪のない微笑み

相変わらず前回の続きです。

「様式・流儀・ジャンルを、疎遠で動かしがたいものと見なし、鋏ではなく法律と見なすと、その創造は、創造的ではなくなる」。

これとは逆に法律を、自分の手のなかにある親しいものとして、いじろうと思えばいじれるものとして、「狭い意味では確かに合法だが、市民の期待には間違いなく反している」という結果を導ける道具として、扱うこともできます。こういうことは企業の会計でよく行われており、「創造的会計」と呼ばれます。また、エジプト政府がピラミッドに著作権を設けようとしたという話は、著作権を創造的に扱った例といえます。(ただしこの話自体は、政府高官のぼやき(文化財保護の財源が欲しい)が誇張されて報じられた誤報のようです)

創造的会計よりは穏やかなものとして、スポーツのルールがあります。スキーのジャンプ競技のV字ジャンプは、いいのか悪いのか(発明当初は飛型点を引かれました)。性転換した元男性が女子プロテニスプレイヤーとして活動するのは、いいのか悪いのか。どんな議論をしても、どんな投票をしても、万人を承服させるような答えは出せないでしょう。

「狭い意味では確かに合法だが、市民の期待には間違いなく反している」「万人を承服させるような答えは出せない」。私はこういうものが大好物で、ほとんど四六時中そればかり追い求めている人間ですが、もちろん、すべての人が四六時中こんなものばかり求めて暮らしているわけではないことは承知しています。

上の絵は『初めての説教』、下は『二度目の説教』という題です。

結構な技で描かれています。罪のない微笑みを誘う社交的な絵です。社会の期待によく応えて機能する、立派な絵だと言えるでしょう。

装飾的、という形容を、私はこれらの絵に与えたいと思います。

次回に続きます。なお(略)

2013年04月22日

百合だからコラム百本 第16回 鋏と法律

中世や現代の美術に接する生活を送っていないかぎり、遠近法に従わない絵を見る機会は稀だろうと思います。遠近法に従わないコマを多用するまんがは、それだけで前衛的と見なされるはずです。

その一方で、大多数のまんがの大多数のコマは、遠近法以前の西洋絵画のルールにも従っています――重要な人物ほど大きく描く、というルールです。このルールも、遠近法ほど絶対ではないにしろ、従わない絵を見る機会は多くありません。

こうした制約は、絵を「理解する」作業を容易にしてくれるので、まんがにとっては欠かせないものでしょう。たとえば、まんが版『風の谷のナウシカ』は、特に前半では、こうした制約をしばしば無視しており、理解に手間取るものになっています。

現代日本で美術と縁のない日常生活を送るかぎり、遠近法も、「重要な人物ほど大きく描く」ことも、ルール、制約として感じられます。富士山といえば八の字のように描くべし、三日月といえばトルコ国旗のように描くべし、双眼鏡の視野といえば民主党のマークのように描くべし、のような。

しかし、西洋絵画が遠近法を見出したときには、事態は違っていたように思われます。下の絵をご覧ください。

少々やりすぎ、とは思いませんか。

こういう、やりすぎ感あふれる遠近法の使い方は、15~16世紀にはよく見られるものです。当時の画家は、レオナルド・ダ・ヴィンチのような偏屈者もいますが、基本的には芸人です。ケレン味が過剰になるのもしょうがない、という理解も妥当でしょう。しかし現在の日本では、遠近法でケレン味を大盛りにした絵を見る機会といえば、ほぼ、騙し絵のたぐいに限定されます。(もっとも、3D CGが一般的になったので、今後は様子が変わるかもしれません)

当時と現在では、あまりにも多くのものが違うので、なにを言っても乱暴になりますが、それでもあえて言うことにします――当時の人々は遠近法を使っており、現在の人々は遠近法に従っている、と。

遠近法を使うことと、遠近法に従うことは、どう違うのか。

国会議員でも官僚でも法曹でもない一般人が法律を動かす方法といえば、最高裁判決の当事者になるしかなく、原告・被告・被告人のどれをとっても人生の一大事です。そこまで踏み切らない一般人は、法律に一方的に従うだけです。善かれ悪しかれ、夜空の星のようにはるか遠く、自分の手の届かないところにある――これが一般人にとっての法律です。

使う、とは、たとえば鋏です。鋏を店で選んで買う。ブリスターパックを開けるときに、鋏を使うべきかどうか考える。切り絵をして遊ぶこともある。もっといい鋏が欲しい、と思うこともある。「もっといい鋏が欲しい」とは別に思っていなかったけれど、実際にもっといい鋏を使うと感動する。「もっといい鋏が欲しい」と思うのだけれど、それがどんな鋏かは具体的にはわからない。自分の使う鋏にまったく無関心な人もいれば、研ぐ人、さらには自作する人さえいる。

西洋美術が遠近法を見出したとき、それは鋏でした。今では、法律へと近づいています。

さて今日の本題です。

様式・流儀・ジャンルは、鋏でしょうか。法律でしょうか。

私の考えはこうです――様式・流儀・ジャンルを、疎遠で動かしがたいものと見なし、鋏ではなく法律と見なすと、その創造は、創造的ではなくなる。

次回に続きます。なお(略)

2013年04月17日

体脂肪率はBMIはよりマシだが、あまりよい指標ではない

大相撲の幕内力士の体脂肪率は25%程度、というのは有名な話だ。日本人男性18~39歳の平均が19%程度なので、それに比べれば太っている――と言えるのだろうか。

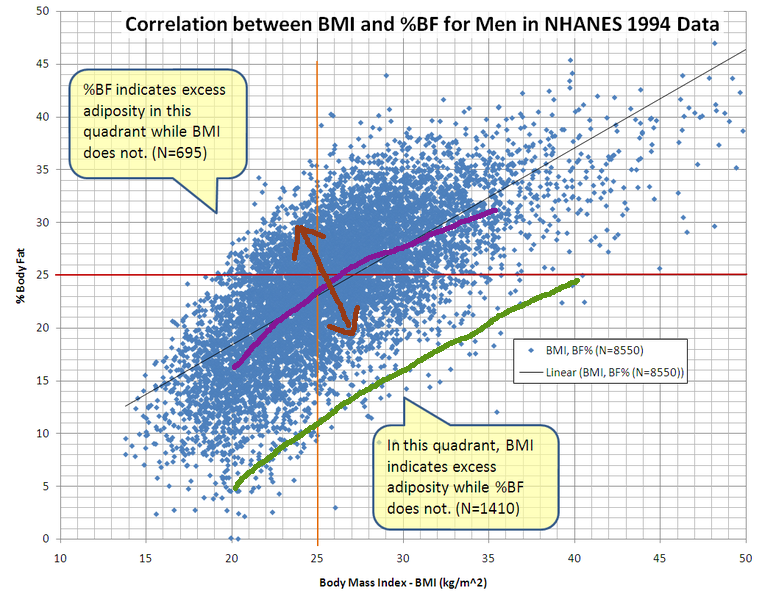

下の図をご覧いただきたい。横軸がBMI、縦軸が体脂肪率。集団は1994年アメリカの20~79.9歳の男性である。フリーハンドの線は私が書き加えた。出所はWikipedia。

普通人の平均は紫の線、アスリートは緑の線。さて、幕内力士の体脂肪率25%は、平均的男性の19%と、単純に比較できる数字なのだろうか。幕内力士のBMIは平均45だという。

体重を増やす・減らすとき、紫の線と平行に移動するのはきわめて容易であり、垂直に移動するのは恐ろしく困難だ。BMIはもちろんのこと体脂肪率も、この困難をダイレクトに反映する数字ではない。

もし、茶色の矢印の方向を示す指標があれば、それは体脂肪率よりも「太っている・痩せている」をよく反映する数字になるはずだ。

スポーツ業界には、ぜひこのような指標を策定してほしい。

2013年04月15日

百合だからコラム百本 第15回 究極の根拠はあるのか

「作品の様式・流儀・ジャンルをよく知らない人にとっては、ある作者の作風がハンコ絵かどうかはわからない」。しかしその様式・流儀・ジャンルとは、「下手で手抜きとしか見えない絵を、注文主と社会の期待によく応える立派な絵へと変貌させる、巨大な力」でもあります。

以上、前回のおさらいでした。以下、本題に入ります。

私の見るところ、ハンコ絵・テンプレという批判は、根源的な批判としては通用していません。ハンコ絵・テンプレという批判は、あくまで様式・流儀・ジャンルを根拠とするものであり、その様式・流儀・ジャンルの正当性にはなんの根拠もない――このへんの機微を、はっきりと筋立ててではないにしろ、多くの人々が感じているからこそ、ハンコ絵・テンプレという批判は痛切なものになりえない、のではないかと思います。

では、作品の理解に基づく批判はすべて、つまるところ根拠のないものである――とまで言ってしまってよいのでしょうか。

この問いに対して、ある種の人々は「然り」と答えるでしょう。私は、それとは違う側の人間です。

「純然たる無から生まれた作品」なるものは、思考実験のなかにしか存在しません。作者は日常生活を送り、紙やカンバスやPCに作品を刻みます。さらに、視覚芸術や文芸の作品はほとんどが具象であり、モチーフを取り込んでいます。

作者の日常生活、紙やカンバスやPC、モチーフ。これらすべてが、一度目の創造へと寄与する日を待っています。

見る側にとってわかりやすいのは、モチーフです。

もし似顔絵が、モチーフの人物とはまるで無関係に見えるとしたら、似顔絵と見なしてもらうのは難しいでしょう。そこまで極端ではなくても、輪郭や目鼻が肖像写真と重なるだけでは、似顔絵として上等とは言えません。普段から目に入ってはいるものの気づいてはいない、けれどそれを取り除くと別人になってしまう――そんな要素を描いてこそ、やっと似顔絵らしくなります。たとえば、野田前首相のふさふさとしたまつ毛は、あらゆる似顔絵に必ず描かれていました。

「普段から目に入ってはいるものの気づいてはいない」要素を描くことを、「モチーフを活かす」と言います。

作者が活かすべきものは、モチーフだけではありません。作品が刻まれるときにそこにあるものすべてが、さまざまなやりかたで、作品に表れることができます。しかし、そのすべてを見境なく作品に取り込みたいのなら、似顔絵を描くのではなく肖像写真を撮るべきでしょう。すべてを活かそうとすれば、創造の生じる余地がない――これがもう一方の極端です。

もし、多くを取り込むほど優れているのなら、肖像写真は似顔絵よりも優れており、短歌は俳句よりも優れている、という馬鹿げた話になります。問題は、取り込むものの量ではなく、質にあります。

何度も繰り返していますが、作品の理解は、作品の様式・流儀・ジャンルに基づきます。この基礎なしには、作品がなにを取り込んで、なにを捨てたのか、ほとんど想像がつかないでしょう。

作品を見る人が、作品に取り込まれたものと捨てられたものを把握し、二度目の創造を行う――そのとき、質がものを言うのです。

その「質」とは、全体像を描写しうるものではありません。が、その一部であれば描写できる、と考えます。

例によって次回に続きます。なお(略)

2013年04月08日

百合だからコラム百本 第14回 装飾的と創造的

予定を変更して、今回のテーマは「装飾的と創造的」です。

様式、流儀、ジャンル。

作品は、ほぼ常に、なんらかの様式・流儀・ジャンルのもとで理解されます。先日、アン・ブーリンの肖像画をご紹介しましたが、様式・流儀・ジャンルの力とは、あのようなものです。下手で手抜きとしか見えない絵を、注文主と社会の期待によく応える立派な絵へと変貌させる、巨大な力。

ごく稀には、様式・流儀・ジャンルを持たない、持つことのできない作品も存在します。以下の絵をご覧ください。

人類最古級の絵画とされる「作品」です。文字のない時代の作品であり、現生人類の作品かどうかも定かではありません。

この作品に、どんな様式・流儀・ジャンルを見出すのも、見る人の自由ではあります。が、その理解が説得力を備えるとは、少々考えにくいものがあります。いかなる理解をも拒む断絶を見つめる、というのがおそらく、説得力のある唯一の理解でしょう。

このように作品を見る目を制約し、かつ作り出すのが、様式・流儀・ジャンルです。

テンプレ、ハンコ絵。

これらの現象は、様式・流儀・ジャンルとは似て非なるものとして認識されています。個々の作品について生じる現象ではないが、作品を見る目を制約する、という意味では似ています。似ている面はそれでいいとして、異なる面はどこにあるのか。

逆から考えてみましょう。ハンコ絵でない作風とは、どんなものか。

構成要素(CGならばピクセルの集合)が常に物理的に異なっており重ならない(=コピーはしてない)、というだけでは十分ではありませんし、コピーを多用する作風ならむしろハンコ絵とは認識されないでしょう。

コピーはしていないので、構成要素は常にブレを含んでいるが、そのブレが理解へと繋がらないので、ノイズにしか見えない――これが、ハンコ絵という現象です。

今、「理解」と書きました。様式・流儀・ジャンルという前提抜きには作品の理解はありえない、とさきほど書きました。アン・ブーリンの肖像画の例で見たとおり、様式・流儀・ジャンルは、作品に接するすべての人に周知徹底されているものではありません。

とすると――作品の様式・流儀・ジャンルをよく知らない人にとっては、ある作者の作風がハンコ絵かどうかはわからない、という結論が導かれます。

いかがでしょう。ここで具体例を挙げるのは差し控えますが、賢明なる読者諸氏の脳裏には、あれやこれやの例が思い浮かぶところではありませんか?

話は横道にそれますし、まさかとは思いますが、作品の「理解」について入学試験的な思い込みを抱いておられるかたはおられませんか。

日常生活のなかで人間は、他人の言うことややることを、どう理解しているか。たとえば首相が、「最低でも県外」だの「インフレ目標」だのと発言すれば、「正気かこいつ」と目を剥いて驚く人、「ついに新しい時代がやってきた」と両手を挙げて歓迎する人、「観測気球だろう」と深読みする人、などなどの反応があるわけですが、さて、入試で解答用紙に書いてマルがつく選択肢はどれでしょう。

もちろん、そもそもこんな問題は出ません(ただし、現在の北朝鮮や戦前の日本では「両手を挙げて歓迎する」が正解です)。「唯一の正解のない問題は出題されない」という制約を利用して、問題文を読まずに選択肢だけを見て正解を絞り込む、という受験テクニックはよく知られています。

日常生活のなかで他人の言うことややることを理解するときとまったく同じように、私たちは作品を理解しています。それは選択肢のなかから唯一の正解を当てる行為ではなく、理解する本人の思想や性格を色濃く映し出す行為です。古い通俗芸術論風に言えば「人間性をさらけ出す」という奴です。

だから、作品は二度創造される、と言ってよいでしょう。一度目は、作品が紙やカンバスやPCに刻まれるとき。二度目は、作品がそれを見る人に理解されるとき。

「コピーはしていないので、構成要素は常にブレを含んでいるが、そのブレが理解へと繋がらないので、ノイズにしか見えない」。ここで言う「理解へと繋がらない」とは、「二度目の創造に寄与しない」という意味です。

長くなったので次回に続きます。なお(略)

2013年04月01日

今月の俺Twitter

In-App Purchaseのトランザクションのタイムアウトについて。

パスワード入力ダイアログが出ているときにアプリのプロセスをアボートすると、アプリは消えるがダイアログは消えない(StoreKitのプロセスが出している)。ホームボタンを押しても消えない。そのままトランザクションはStoreKitのプロセスが勝手に続ける。

ここでさらにiOSシミュレータを再起動すると、トランザクションは消滅する。トランザクションが消滅しうる以上、トランザクションのpurchased / fail待ちは必ずタイムアウトする必要がある。

ユーザがパスワード入力ダイアログを長時間放置している場合、トランザクションが消滅していないことをアプリは知ることができるか? できる。paymentキューのtransactionsで見られる。

ただし、問題がひとつ。paymentキューのtransactionsは、少なくとも、プロセス起動時にトランザクションオブザーバを登録した直後には、常に空。なんらかの時点でStoreKitの状態を反映する。その「なんらかの時点」を知る方法はあるのか? たぶんない。

その「なんらかの時点」も含めてタイムアウトする、というのが正解か。paymentキューのtransactionsが空になったらカウントダウンを開始。

TVアニメの『ラブライブ!』がよかった。A-RISEにまるで手が届かないところとか。『ワイルド7』の終盤みたい。

UIKitは普通に使っててもしょっちゅうバグに当たる https://github.com/jverkoey/nimbus/issues/194 これだからUIWebView以外は使いたくない。

Reactive Cocoaすごいね。特にcombineLatestは革命的。見ろ、MFCのDDXがゴミのようだ! ただ当時はCPUもゴミのようだったけど。

佐藤亜有子さんの訃報 http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20130405553.html あの作風にこの死に方… 言葉もない。

海外の怪しい通販サイトで買い物をしたら、出荷メールが来てから2週間以上も届かない。あと1週間以内に届かなかったらここに晒す。

サッチャーが死んだ。おそらく晩年は「北欧と英国、どうして差がついたのか 首相、環境の違い」って煽られてただろうなーと思う。

ゴルバチョフ、サッチャー、レーガンは、政治家としてのプレーの内容ではゴルバチョフ>サッチャー>レーガンなのに、晩年の自国内での人気はおそらく、レーガン>サッチャー>>>ゴルバチョフ、なんだよねえ。大衆はゲームの難易度を見てくれない。派手なギミック(=戦争して勝つ)が出ると大喜び。

ReactiveCocoaのdeliverOnとrac_liftSelectorを同時に使うと、sendされてからliftされるまでのあいだにselfが解放された場合に、EXC_BAD_ACCESSを起こす。おかげで地獄めぐりをさせられた。deliverOnでスレッドを変えたあとにsubscriberの存在をチェックしてないらしい。もしプロファイラにかけなかったら本番で落ちまくってた。

驚きの8.46kg http://www.bikeradar.com/gear/article/pro-bike-edvald-boasson-hagens-pinarello-dogma-k--36988/ どう考えても最低で400gのダークマターがある。ピナレロ… オリンピックでTeam SKYの選手に嫌われてたしなー。必勝を期した自国開催オリンピックで、実戦経験ゼロの謎機材に乗るってどんだけー! と心底びっくりした。

このPro Bikeを見てると、ダークマターはわりとよくある現象のような気がしてくる。やっぱりプロチームにはカーボン増し盛りのフレームを出してるのかねえ。でも、同じ金型で400gも増し盛りできるのかねえ。でも、1000gと言ってるフレームが実測1400gだったら炎上するだろうし。

配信用アプリのApple審査対策コード(Objective-C)のセミコロンの数を数えたら、現段階で1070あった。行数なら3倍くらい。Appleの審査を通す以外に誰も喜ばせず、なんの役にも立たないコードが3000行。正気か。

「学校の勉強が将来なんの役に立つのか」…… 絶望が足りない。この世は、学校の勉強の1万分の1も役に立たない作業ばかりだよ!

進撃の巨人のアニメ、世界観がギクシャクしてる。バンバン戦死者を出してるはずの軍人とその家族が、戦死への儀礼を身につけてないところとか。

ヴァルヴレイヴの説明の強引さにうんにょりした。このごろ強引な説明って流行ってるのかねえ。「いずれ説明されそう→結局説明はなかった」なエヴァパターンが流行った反動? ああしたいのなら、「説明されないのは最初から明白」な宮崎駿パターンでやるしかなかったような気が。

当たり前田のクラッカー http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130415/k10013935181000.html Googleは、AV女優やエロまんが家の名前はすごい反応速度でブラックリストに追加してる。新人デビューをチェックして試すと面白いよ。

ドコモメールが何度目かの延期 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130419-00000094-mycomj-sci spモードとあわせて、なんと見事なデスマーチッ……!!!!

レガシーなあれこれとの擦り合わせで火を噴いてるんだろうなーと予想。iモードでスパムメールを着信払いにして稼いだパケ代はもう全部吐き出した? まだ?

「聖書はコーラン(イスラム教の聖典)の安っぽいコピーだ」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130421-00000042-mai-n_ame 今「聖書はコーランのパクリ」でぐぐったら0件だった。

UIWebViewでCSSをキャッシュさせない、たったひとつの動作するやりかた http://stackoverflow.com/questions/3549508/prevent-caching-of-css-files-in-uiwebview-loaded-from-disk つまり、ローカルストレージ上のCSSをキャッシュさせないのは不可能。ここ大事だからよーく覚えて。「不可能」。できると書いてある記事は全部ウソ。アプリのプロセスを終了する以外に、CSSのキャッシュを消す方法は存在しない。この結論を得るために地獄めぐりをさせられた。

そもそもMobile Safariって昔からキャッシュの挙動が怪しいんだよねえ… キャッシュ担当のプログラマの首をすげかえたほうがいいと思う。

たぶん今、世界一クールな家庭用トレッドミルはこれ http://www.amazon.com/dp/B009QHLWUK 連続使用時間が6時間。ださい棒がついてない。ただし買うには船便の転送サービスを使う必要がある。なお、10万円以下のトレッドミルは全部オモチャなので間違っても買わないように。

Newsstand kitのAPNsでcontent-availableとalertを同じペイロードに入れると、通知センターに通知が出ない……ような気がする。でも誰もどこにもそんなこと書いてない。ぐぬぬ。

ポイントカード商法の原動力 http://www.lifehacker.jp/2013/04/130403numbers_affect.html 近所の生協(という名のただのスーパー)が、銀行預金の利息かってレベルの料率のポイントカードを作れと毎度毎度押し付けてきて、「ボストンのあの兄弟もポイントカード商法を狙えば気が利いてたのに」と毎度毎度思う。

どうしてテロリストって気が利かないのかねえ。大学だの中絶医だのマラソン大会だの。どいつもこいつも「アホか」としか言えない。あんなんだからテロなんてやるのか。

アプリを審査に出した。ただしこれまでの経験だと、1度目で通ったことはまだない。

そろそろハイパーインフレのリスクに備えて通貨オプション取引の勉強を始めるかー(円の大暴落にチマチマ保険金を払う戦略)と思ったら、マネックス証券がカバードワラントをやめていた。大丈夫かマネックス証券。

「バイナリ―オプション」とかいう詐欺商品のことを今初めて知った。こんなんにひっかかるブルベア二元論のアホは身ぐるみ剥がれてください。

Yahoo匂い袋の恐怖 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1120975916 一番下の回答の「時々質問が出てきますがこれは殆ど間違いなく詐欺だと思います」のリンク先をクリック!

2000~2012年5月のMRIインターナショナル 詐欺。こわいねステマ。

「彼らはなぜ気がつかれないのか」ってアンタ、気づかれなかった連中だけが犯行に至るんだから当たり前としか http://wired.jp/2013/04/26/extremist-psychology/

ボストンの兄弟みたいな糞つまらんテロの根源は「大きな物語」だと思う。疎外された人々は、オウムのヘッドギアよろしく、近代の大きな物語を頭のなかに流し込まれて洗脳されてる。人をなめくさったポイントカードにムカつくかわりに、「アメリカ」や「文明」みたいな見えない敵(=大きな物語)と戦う。

「コープのポイントカードはなぜ炎上しないのか 炎上の心理学」ってタイトルの新書が出ないかなー。遊園地でストームかますアホ学生は炎上するのに、コープのポイントカードは炎上しない。ふしぎ!

あまりエアロじゃないワンピース(ポケットつき)を使ってみたら、素晴らしい! ジャージがねじれないのが快適! ポケットに物を入れていると、走ってるうちにジャージがねじれて不快だったのが完全解消! ポケットつきワンピース祭り開始!

よそ見は目や手で起きてるんじゃない、脳内で起きてるんだよ! http://gigazine.net/news/20130427-hands-free-no-safer/ 運転中の携帯電話禁止よりも、公道での自動運転の義務化(=手動運転の禁止)のほうが手っ取り早くて現実的だと思う。自動車の危険運転が消滅する。ただし、携帯をいじりながらママチャリで走る行為は22世紀になっても続く。

現実には、自動運転を義務化してしまうと、「またも自動運転で死亡事故 今年すでに3人目」なんて炎上するわけだけど。「またも手動運転で大量の犠牲者 6人死亡20人重軽傷 今年すでに3702人目」なんて炎上はしないくせにね。

「気をつけていれば」「目を離さなければ」というのは危険な言葉。まさにこういう言葉にこそ「気をつけて」「目を離さない」ことが大事。

百合だからコラム百本 第13回 ポルノ、本妻と愛人、一部のイスラム圏

「ポリガミー」という言葉があります。原義は「多重婚」ですが、「一夫多妻・一妻多夫」のほうが訳として適切のようです。重婚というと、既婚を隠して別に婚姻することになりますので。

一夫多妻というと現代日本では、「本妻と愛人」かポルノか、ということになります。いずれにしろ基本的には「一夫」で、一妻多夫となると、人間が犬に噛み付いたような出来事と思えます。

(「人間が犬に噛み付いた」的なエピソードの持ち主として、アイン・ランドをご紹介しておきましょう。妻妾同居ならぬ夫間夫同居をしていた人物として有名です)

さて、「一婦多妻」。本妻と愛人か、ポルノか、人間が犬に噛み付いたような出来事か、はたまた一部のイスラム圏か。これに今風の恋愛を掛けあわせれば、『サザエさん』と『デビルマン』を掛けあわせたようなカオスが出現することでしょう。

もちろん、『サザエさん』と『デビルマン』を掛けあわせたような作品など、めったにお目にかかれるものではありません(ちなみに私の知るかぎり、これにもっとも近い作品は『兵士シュヴェイクの冒険』です)。賢明なる読者諸氏におかれましても、「どうすればそんな掛けあわせができるのか、想像もつかない、わけがわからない」というのが正直なところではないでしょうか。

想像もつかない、わけがわからない――そういう作品はやはり、「わけがわからない」ものになりがちです。しかし、「想像がつく」「わけがわかる」という方向に振り切った作品は、わざわざ作品という形に仕立てるまでもないでしょう。「かくかくしかじかです」と説明するだけで十分ですし、実際、そういう作品もあります(デュシャン『泉』など)。

「わけがわからない」と「作品として仕立てるまでもない」、どちらに振り切るでもなく舵取りをしてゆくのが作者と読者の技ですが、一婦多妻は「わけがわからない」方向へと引きずられやすいモチーフではないかと思います。以下では、舵取りのお役に立てるよう、いくつかの示唆を並べてみます。

ポルノ。

キリスト教神学の天使論の一説によれば、熾天使は常に神の玉座の周囲を回りながら、神を讃える歌を歌っているとのことです。なにやら、一夫多妻のポルノに登場する「妻」たちに似てはいませんか。

この天使論を唱えた人がなにを思っていたのかは知りませんが、己を讃える天使をはべらせる神の姿は、あまり感心できたものではないように思えます。

この批判をそのままコメディにするか、あるいは大真面目に護教論を展開するか、はたまた崇高と下劣の一石二鳥を狙うか。いずれにしろ、百合というフィルターはきっと役に立つでしょう。

本妻と愛人。

現在の日本では、もっとも身近なポリガミーでしょう。読者諸氏のなかには、ご自身の体験から思うところがあるかたも、少なからずおられると思います。ある方々にとっては、平和なものとして。別の方々にとっては、平和なふりをしなければならないものとして。

それらの体験(もちろん想像でもかまいません)を構成する要素は、そのまま百合に引き写せるものではありません。ある種の「見立て」が発生することになります。こういう見立てを経ることで、もともとは本妻と愛人の話だったものが、この世界全体を映し出す小さな鏡になるでしょう。こういう鏡を「寓話」といいます。

一部のイスラム圏。

「太陽は東から昇る」のような話で恐縮ですが、日常生活における一夫多妻同居は、たいてい、不幸なものとされています。

イランかどこかの笑い話に、「妻が怠け者なことに困った夫が、二人目の妻をもらってきたら、第一夫人が飛び起きて猛烈に働きはじめた」というのがあります。昔のエジプト(昔から一夫多妻は稀な地域です)の女性の墓には、「彼女の夫は彼女のほかに妻を持たなかったので、彼女は幸せだった」という決まり文句がよく見られるそうです。

この不幸を、今風の恋愛と掛けあわせると、シンプルで優雅な悲劇になりそうです。

次回のテーマは「性行為の侵襲性」です。なお(略)